こんなことをやっていませんか?

割と多く見かけることだし、少し前にミュージシャンの野田洋次郎氏がtwitter(現X)で発言していたことですが、条件反射的に古文なら文節で区切って読み進める、漢文なら矢鱈と句形に拘って「熟読」するなんてことをしていませんか?

あるいは、そのような指導をしている先生を見たことがありませんか?

と言うか、もしそういう指導をされている先生方がいらっしゃるならば、「それで生徒が学習意欲を維持できると思いますか?」「自分がそういう勉強をしていて楽しくて、何か得るものがありましたか?」と。

「点数を得た」という反論もあると思いますが、「他に何か得るものはありましたか?」と改めて問いたい思いです。古典を指導する多くの先生方が大学乃至大学院で日本文学などを研究されていたことを考えると、少々寒々しい答えではないかと思います。

古典を学ぶ意義~こうすれば生徒は学ぶ

このブログを読んでくださる方々はかなり意識が高いと思われるので、あるいは読む前から「古典なんて知らなくても生きていけるのに、なぜこんなことを態々やらなきゃらならいのだ」と思われている方も多いと思います。

健全な疑問です。

健全な疑問です。

そこで私共、デジタル・ジャングルでは古典を学ぶ意義を以下のように考えております。

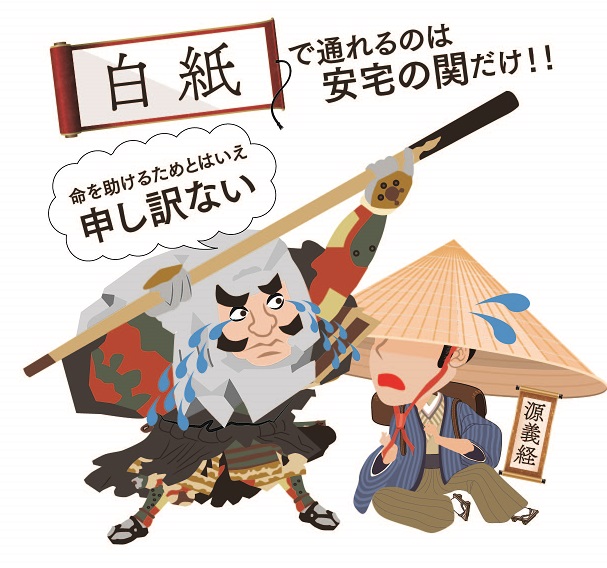

人間社会というのはルールという理屈、原則論で動いている。ルールというのは原則論。原則には例外がある。例外とは個別事情、つまり「情」の世界。これは昔から変わらない。だから私達が古典を学ぶ意義は、「情」と「理」の棲み分けのあり方を理解することにある。

勿論、全てが全て、このように説明できるわけではありませんが、取り敢えず私共の考えはこれです。

100人指導者がいれば100通りの説明やイズムがあって当たり前です。しかしながら、得点力アップのためと言うのは少し浅い見識だし、それで果たして生徒が心が折れることがなく最後まで付いてくることが出来るでしょうか?

勿論、大学入試という関門がある以上、得点力アップというのは至上命題ではあるでしょうが、「深い理解が出来るようになりました。ついでにテストで高い得点が出来るようになりました」となるのが理想的だし、それは可能なはずです。

以前、「指導者は須く生徒や保護者にとって最も身近な文化人であるべし」というようなことをお話ししました(こちら参照)が、少し具体的なことをいうと、こういう事なのです。

自分の仕事のテーマ性を意識して、自分の言葉を持って仕事をしましょう。