どうでも良い話です

SNSとかで有名人が「偏差値の高さと頭の良さは比例するか」とかごちゃごちゃ言っているのを見かけますが、正直どうでも良い話だと思うのです。大事なのは生徒が「どんな30歳になりたいか」を描けるように指導者が導けるかです。そのために高等教育があり、中等教育があるんです。当たり前の話です。

究極的には指導力ってそういう事だって言うことに異論はないと思います。だから本当は偏差値云々ってのはどうでも良い議論の筈なんです。ただし、「これくらいでいいや」「もう疲れたよ」とか言って妥協をしてしまったのなら話は別です。その意味で偏差値の存在意義を全否定は出来ませんが、それでも絶対的な物差しではないということです。

「脱・学歴社会」って言うならこうすれば良い

「偏差値偏重の警鐘を鳴らす」とか、「脱・学歴社会に向けて」とか言う人はいますが、大体の人は掛け声は立派だけれども、じゃあ具体的に何をどうすれば良いのですかって訊ねられると具体的な方策が出て来ないんです、出て来ても大々的な制度設計論ばかりで聞いていても実現可能か怪しいものが多いように思います。

「脱・学歴社会」とか偏差値偏重の是正とか言うなら、一番分かり易くて手っ取り早いやり方があります。それは文科省が本気になれば簡単に実現できます。どこかの国の総理大臣が言う困難な消費減税より簡単に出来るでしょう。

簡単ですよ、生徒が高2とか高3になれば進路希望のアンケート調査をすれば良いんです、文科省が主体になって。それこそどこの大学の何学部に進みたいくらいまでの調査をすれば良いのです。役所(文科省や教育委員会)や学校のマンパワーがあれば簡単に出来ます。

まぁこれに関して、「そんな乱暴な…。そんな調査をするなんて政府機関が積極的に生徒個人の『内心の自由』(憲法19条)を侵害するようなものじゃないか」って批判する人もいると思います。

結論から言って、その批判は妥当ではないと思います。憲法19条が保障する「内心の自由」って個人の世界観やそれに基づく価値観であって、単に志望校を聞き出すことはこれを侵すことには該当しないからです(どこの大学に進んで何になりたい、なってどんな仕事をしたいとかまで聞き出すと、あるいは「内心の自由」への侵害になりかねないと思われますが)。

これをする事で、実際のその生徒の進路を追跡調査することと合わせて、目的達成のためにどれだけ強い意志を持っていたかとか戦略的にちゃんと行動できたかをチェック出来ますから。

就職とかでも採用者はそれを資料の一部にして採用不採用を決めれば良いのです。学歴フィルターで決めるより余程説得力があるんじゃないですかね。

「別に東大に行ったから偉いんじゃない、行きたいところに行ってなりたい自分になるために努力するから偉いんだ」ってならそれが一番健全で実現可能な「脱・学歴社会」を実現する方法だと思いますよ。

でもやらないんだ。

やらない理由は色々考えられます。それこそ場違いにも「内心の自由」を持ち出して憲法訴訟に持ち込みそうな人(一種のプロ市民)がいたりして、実際に訴訟になると面倒くさいというのもあるでしょうし、教育産業のように偏差値って物差しがないとご飯を食べられない人々もいるからでしょう。あるいは偏差値というのが分かり易い基準で簡単に手放せないからだってのもあるでしょう。

これだけは絶対やるな

「偏差値」って言葉も余り好きではありませんが、それ以上に「地頭(じあたま)」とか「正義」って言葉は大嫌いです。これらの言葉を使うことで努力をしなくても良い、しても無駄と思ってしまったり、説明責任を回避出来ると思うからです。政治家の言う「正義」なんて一番信用してはならない言葉です(笑)。

同じように「偏差値」って言葉も好きにはなれないのです。

実際にある高校であった話をします。

余り勉強の出来が良くない生徒がいました。バカではないのですが勉強のやり方が分からない生徒です。性格的にはまぁ思春期特有の生意気さがちょっと強い、そういう生徒です。

ある日、その生徒は軽い気持ちで言いました、「自分も京大とか目指そうかな」と。これを横で聞いていた担任は条件反射でこう言いました、「自分の偏差値と相談しろ」と。

25とか26くらいの若い教師でありその生徒に手を焼いていた、有り体に言うとむかついていたのかもしれませんが、そんなことは関係ありません、これは絶対に言ってはならないことです。もっと言うと、職務放棄を宣言したようなものです。だって、自分はお前を勉強ってフィールドで教え導くなんてしない、だから諦めろって言っているようなものですから。どうすれば目標に到達できるか方針を指し示し、指導するのが指導者の仕事ですから。あるいは自分には出来ないというのならば、出来る人に相談すれば良いだけの話です。

その生徒がどうなったのかは敢えてここでは触れませんが、精神的に傷ついたのは想像に難くないと思います。随分昔の話ですが、今の時代ならパワハラ案件だと騒がれても文句言えないでしょうね。

「生徒の可能性は無限だ」なんてバカな事を言うつもりはありません。実際、頑張っても報われないこともありますから。1億円当選するために頑張って沢山宝くじを購入しても報われない可能性が圧倒的に高いのはその一例です。誰もが大谷翔平選手みたいになりたいと思ってもなれるものでもないでしょう。けれども、一般的な生活シーンにおいては一定以上の正しい努力を積めば成果を得られるというのが殆どです。受験なんかその一例です。頑張れば、一定の正しい努力を積めば成果を得られるということが再現性が高いという意味で明らかであるならば、絶対に件の教師のような言動を取ってはならないのです。取ってしまったならば、理由が何であれ職を辞さなければならない、そう思います。

物わかりが良いのもほどほどに

「偏差値偏重」とは対極的な考えとして(本当は対立的ではないのですが)「(生徒の)自主性尊重」という考えがあります。一見素晴しい考えのように見えますが、果たしてそうかなとも思います。未成年の生徒の判断力なんて限定されたものです。だからこそ、学校教育法なり教育基本法の基本理念として「人格的自律性の涵養」が教育の使命のひとつとされている訳です。「自主性尊重」というのは成る程綺麗な言葉ですが、これを偏重すると第三者の視点から見て指導者の責任逃れに見えてしまうこともなきにしもあらずだと思うのです。

遊びでもスポーツでも勿論勉強でも価値観とか心の軸を定めるためにあるのです。それらを通じてものの考え方や価値判断のあり方を示すのが指導者の仕事です。物わかりの良いのもほどほどにしましょう。

妥当な譬えかは分かりませんが、放牧みたいな感覚、それとなく誘導するというのもあっても良いし、それで良いと思います、迷いの多い生徒に対しては。それをせずに「自主性尊重」を連呼するのなら、それこそその指導者なり学校に払っている授業料なり税金は無駄な投資というものです。

生徒に対しては「食わず嫌いになるな、食ってから好きか嫌いか決めろ」という事です。森有正のいう「経験」と「体験」の差は案外そこなんじゃないかな、人生に無駄なものはないってそういうことかもね、とぼんやり考えながら仕事をしています。まぁ、哲学に関しては全くの無関心ですがね(笑)。

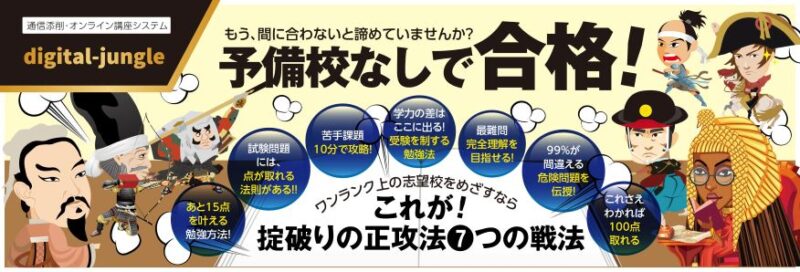

お申込は上記バナーをクリックしアップされるLPよりお願いします