数学の勉強の到達点

大学受験において数学を勉強する意味って色々考えられるでしょうが、やっぱり別解を用意できるようになることってのはあると思います。それだけものの考え方、引き出しが増えるってことだし、やや飛躍があるかもしれませんが、その意味で社会に出ても意味があると思います。

ところが、どうも最近の予備校や学校ではそうではないように思われることがままあるようです。教科書通り、マニュアル通りの解き方でないと正解を導いたとしても減点される、酷い場合は0点になって返ってくるということもあるらしいです。

嘆かわしいことです。

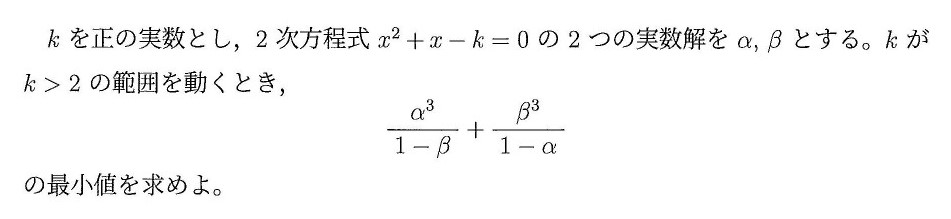

そこでここでは、2023年実施の東大文系数学第一問をテーマに取り上げたいと思います。

論より証拠

文字通りです。タイトルにもあるようにこの問題は2023年2月に実施された東大入試の文系数学第一問です。

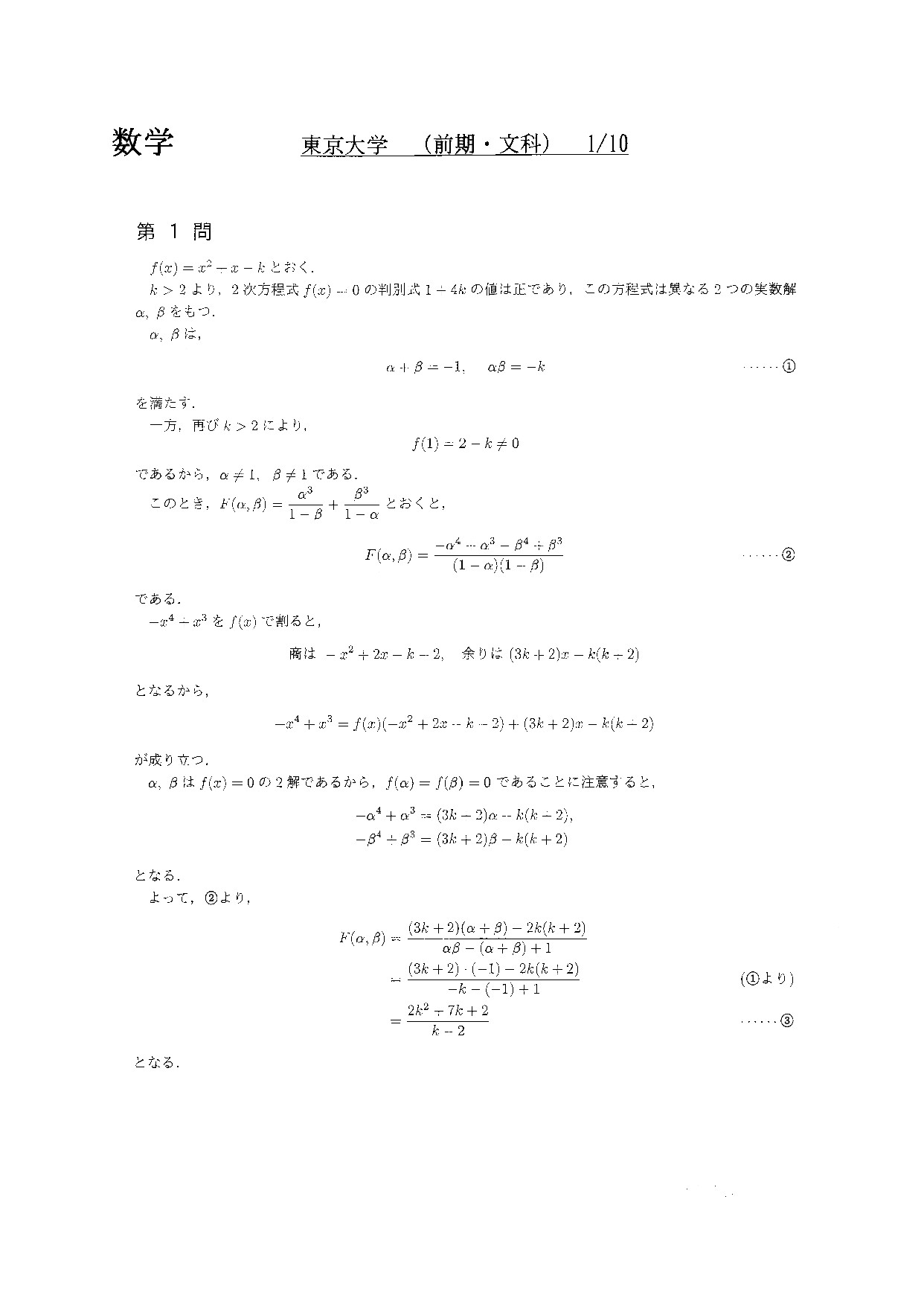

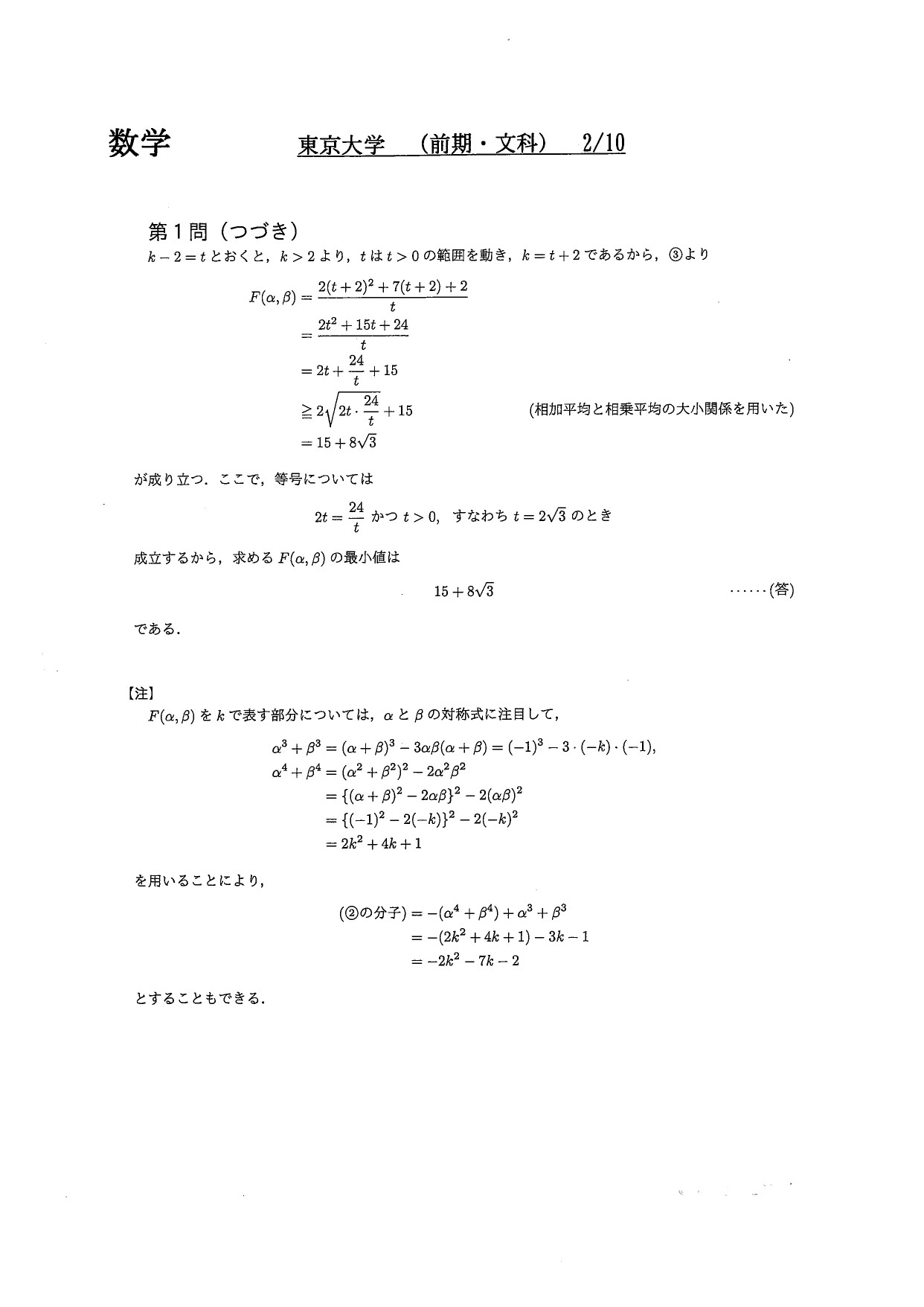

ちなみに白い用紙に書かれているのが予備校の用意した解答速報、色つきの用紙に書かれたのが私共、デジタル・ジャングルの用意した回答です。

予備校答案に関して、どこから出されたものかはこの際避けますが、いずれの大手予備校も同じ解法で解いています。

これを最初見たときに、「随分ややこしい解き方をするなぁ、計算間違いのリスクが高くないかな」と思ったものです。

実際、5次式の計算なんて、いくら対称式だったとしても、計算間違いしないか危なっかしくて仕方がありません。緊張している本番の状況下を考えると尚更です。

逆に言うと、最初の一問目を簡単に解ければ緊張が解けてその後もすらすら解ける、それこそいつもより力を発揮できることも考えられる訳です。仮に私共の解き方で10分程度で正答を導いたとしたら、残り3問を90分程度で解けば良いことになるわけですから、しんりてきにかなり楽になるのは言うまでもないでしょう。

なお、断っておきますが、予備校答案を見る前から、この解き方は頭に浮かんでいます。そういうトレーニングをすれば誰でも出来るはずです(そして、その指導をするのがデジタル・ジャングルです)。だから尚更、上記のように考えた次第です。

東大からのメッセージ

正答できればどんな解き方でも良い訳ですが、この問題から出題者の意図に関して色々なことが考えられます。

まず、どちらの解き方の方がミスするリスクが少なくて、速く正答できるかというと、手前味噌ながら私共の解法であると思います。恐らく普通に解いても10分かかるかどうかで正答にたどり着けるはずです。。代入という単純作業を繰り返す事をメインにしており、そのことで計算間違いのリスクを避けています。

次に、数学の試験全体としてみた場合の位置付けです。

東大の文系数学の制限時間は100分、4問です。と言うことは1問当り25分を目安に時間配分しなければならないのですが、律儀に25分ずつかけて解こうと思う受験生はいません。いたらその人が合格するのは困難でしょう。簡単な問題、相性の良い問題から順に選んで、さっさと回答するのが常套手段です。

勿論、各人の好みもありますが、仮にこの第一問を最初に解く問題に選んだ場合、果たして予備校答案のようにやって正答に導くことが出来るでしょうか?

数学の試験の時間帯が国語を受験した後、1日目の午後であることを考えましょう。大半の受験生は国語でアドバンテージを取れたかどうかなど予想も付きません。英数国の中で国語の出来は一番水ものですから(ただし古典は別)。

そういう状況下で、最初に解く問題というのは、間違いなく正答したい問題、それも出来る限り短い時間で正答したい問題の筈です。

ということを考えると、予備校の用意する「正攻法」で果たして良いのかな、というのはありますよね。

あるいは、出題者側がこの問題を第二問目以降ではなく、第一問に配置したことを考えましょう。

この問題自体は、何の変哲もない数式問題、少し時間を掛ければ東大受験生レベルなら誰でも正答できそうな問題です。それを第一問目に置いた。多分、出題者側は予備校のいう「正攻法」で大半の受験生が解いてくると考えていたはずです。とすると、中には20分以上時間が経過しても正答にたどり着けない受験生もそれなりに出てくると予想したはずです。大半の受験生が条件反射的に第一問目から解かない人間であると分かっていてもです。なぜなら彼等出題者も数十年前は受験生だったはずですから。

早い話、出題者側は「こんな問題、さっさと解いてください。でなければ入学出来ないんじゃないですか」と言っているようなものです。

更にもっと大きな観点で考えてみると、一見ややこしい数式変形でもいとも簡単に出来ることだってある、それがこの問題の本質であり、仕事でも学術研究でも、要領よくこなすことがポイントのひとつ、と出題側は言っているように感じてなりません。

赤本などで「○○大学の数学」というので単元ごとに過去問をまとめたものを見ます。あれはあれで弱点をチェックするという意味で一定の値打ちはあると思いますが、100分なら100分のひとつの試験としてみた場合、時間配分をどうするか、そのためにどうやって解くかを考えることが最も重要です。

なぜなら、入試で求められるのはスピードと正確さだからです。そして、それはどんな仕事をするにしても最低限要求される能力であり、エチケットです。

仕事が出来る大人になれない人は来ないでくださいーこれが入試問題を介して東大から受験生に出されたメッセージではないかと思われます。